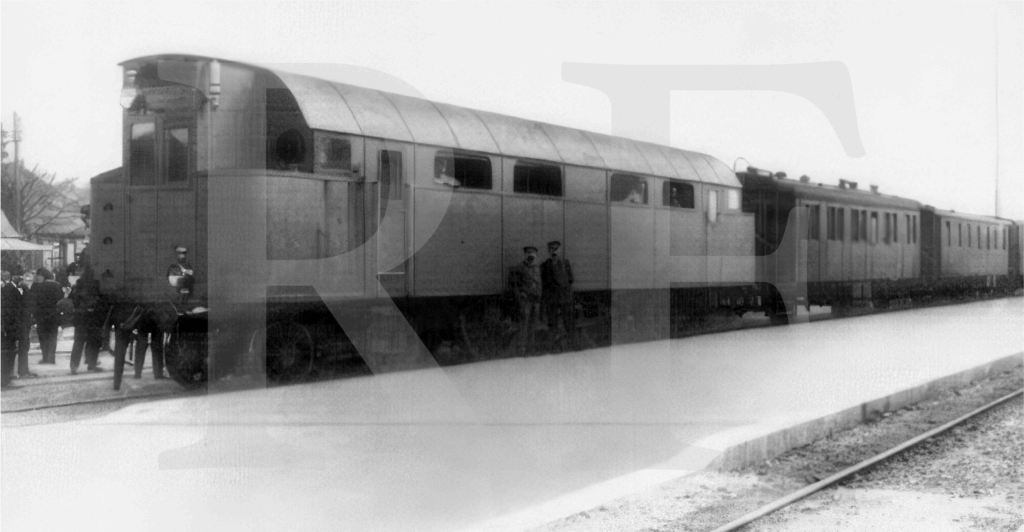

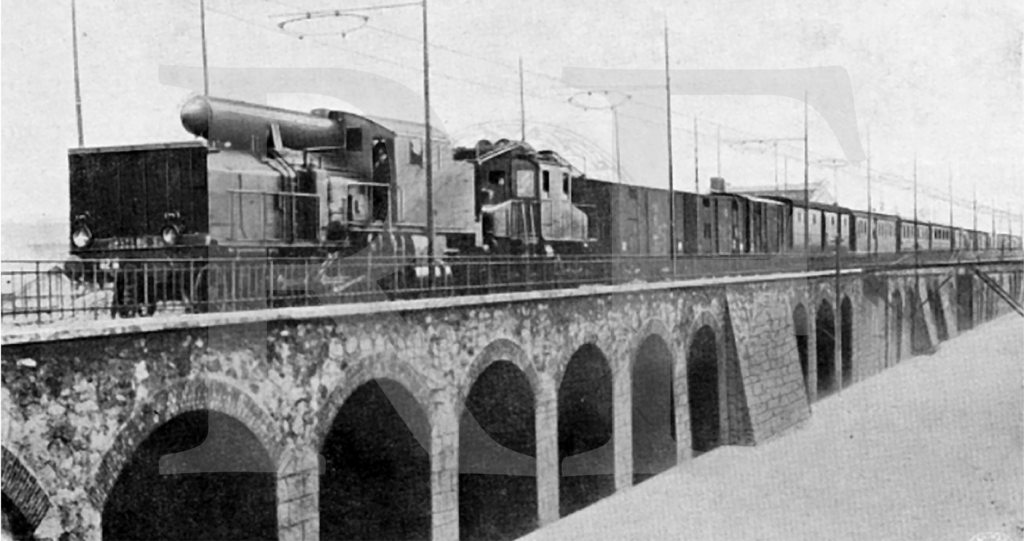

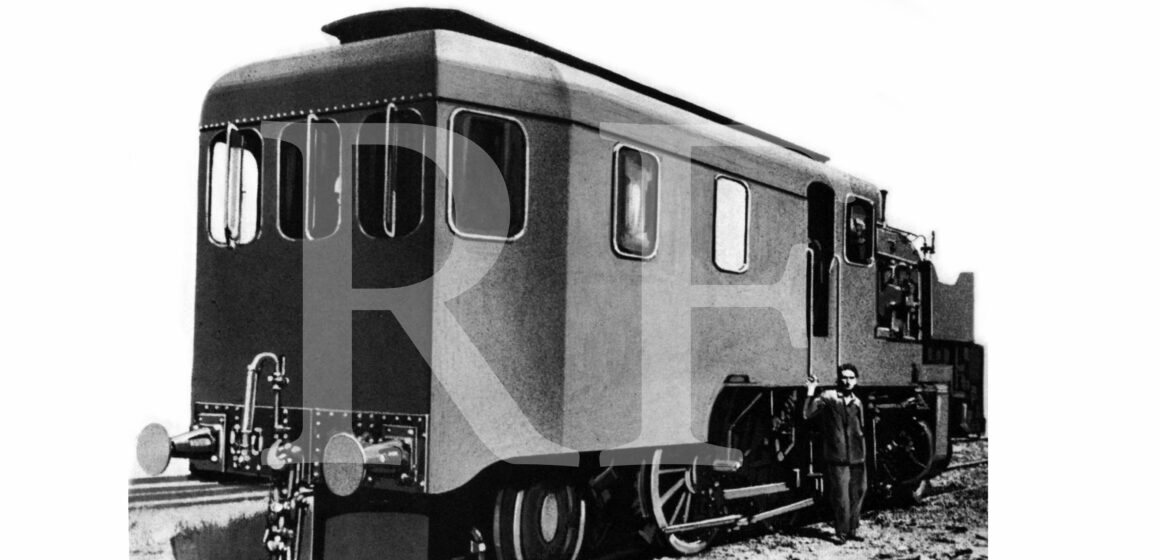

In copertina: foto di fabbrica, pesantemente ritoccata secondo i costumi dell’epoca, della locomotiva Zarlatti costruita sulla base di una Gr.910 FS. La parte in primo piano con la cabina, la posteriore nella locomotiva originale, era divenuta quella anteriore nella trasformazione in macchina diesel. Da Wolfgang Messerschmidt-Diesellok Raritäten, Archivio ACME.

Di Romano Mölter

È il 23 febbraio del 1892 quando l’ingegnere tedesco Rudolf Diesel deposita a Berlino il brevetto n° 67207, inerente un “Metodo di lavoro e progettazione per motori a combustione interna“: si tratta di un motore a scoppio nel quale l’accensione del combustibile, inizialmente olio vegetale, viene avviata tramite pressione, facendo pertanto a meno di un impianto esterno per produrre la scintilla altrimenti necessaria. È dell’anno successivo invece la pubblicazione del saggio dell’inventore “Teoria e costruzione di un motore termico razionale, destinato a soppiantare la macchina a vapore e le altre macchine a combustione finora conosciute”, saggio teso a illustrare le – per l’epoca – rivoluzionarie possibili implicazioni del nuovo ritrovato.

I primi motori Diesel sono enormi e pesanti, atti solo a funzionare da stazionari, come quelli costruiti a partire dal 1902 dalla MAN e destinati, come primo impiego, a generare elettricità nella centrale di Kiev. Il primo Diesel invece imbarcato è su di un barcone fluviale, il Petit Pierre, nel 1903 in Francia; arriveranno poi, tra i tanti, il Vandal, l’italiana M/N Romagna, e il Selandia nel 1912, prima vera nave propulsa totalmente dal nuovo tipo di motore.

E proprio nel 1912 la tedesca Borsig presenta la prima locomotiva Diesel da treno del mondo, la Diesel-Klose-Sulzer-Thermolokomotive, una massiccia macchina a scartamento normale, di rodiggio 2’B2′, spinta da un motore Sulzer – marchio concessionario del brevetto originale – erogante ben 883 kW (1200 CV) a 304 giri al minuto. Il treno dunque arriva solo per ultimo in questa corsa verso la modernità: come mai? Il problema è di origine squisitamente meccanica e risiede nell’impossibilità, per un motore endotermico come quello Diesel, di avviarsi sotto sforzo. Questa difficoltà affligge e condiziona il tipo di trasmissione del moto: in caso di grandi potenze, come sulle navi, si impiegava la trasmissione diretta, dato che l’acqua oppone poca resistenza all’elica, direttamente montata sull’albero motore, durante l’avviamento; i motori stazionari utilizzati nelle centrali elettriche erano invece collegati ad una dinamo, ovvero un generatore, prefigurando inconsapevolmente la futura trasmissione elettrica. Per i veicoli stradali di bassa potenza si utilizzava invece una trasmissione meccanica ad ingranaggi con una frizione che consentiva di avviare il motore quando disinserita, il cosiddetto folle; questa soluzione risultò funzionale anche per le piccole locomotive ferroviarie a benzina impiegate nei luoghi dove, per motivi di sicurezza, le macchine a vapore non potevano operare. Anche il prototipo dell’ingegner Klose aveva scelto appunto la trasmissione diretta, a bielle: il motore veniva avviato iniettando aria compressa nei cilindri e, una volta raggiunti circa gli 8 km/h, cominciava l’immissione del carburante dando inizio al ciclo endotermico vero e proprio. Questo sistema non era tuttavia esente da gravissime criticità che ne compromisero lo sviluppo, facendo morire la locomotiva Klose sul nascere.

Per avere una locomotiva Diesel affidabile ed efficiente bisogna aspettare il 1924, con la Maschinenfabrik Esslingen e la sua locomotiva diesel-elettrica, la prima al mondo, un gigante di rodiggio 1’E1′ destinato alla ferrovia Transiberiana e ordinato in ben quarantasei unità dopo l’iniziale messa a punto del prototipo. Il suo enorme, per l’epoca, successo fa volgere l’attenzione dei tecnici di tutto il mondo a favore della trasmissione elettrica.

Ma in Italia c’è chi non demorde sulla trasmissione diretta: si chiama Fausto Zarlatti, inventore privo di titoli accademici, vissuto a Roma, del quale si hanno ancora oggi soltanto notizie frammentarie. Il 31 dicembre del 1920 il signor Zarlatti deposita infatti un brevetto per un “Sistema di utilizzazione dell’aria compressa come forza motrice in sostituzione del vapore nelle ordinarie locomotive” (Privativa del 22 marzo 1921, D.L. 20 giugno 1915, n.962) e un anno dopo, il 14 dicembre 1921 con numero 537-170, un altro per “Metodo e mezzi per la produzione e la distribuzione dei gas di una combustione ad altissima temperatura utilizzati come forza motrice nelle ordinarie locomotive” (Privativa del 30-9-1920). L’inventore si avvale della collaborazione dell’ingegner Umberto Simoni, con il quale tenta di rivitalizzare la trazione ad aria compressa, da tempo utilizzata solo in casi molto particolari, come per lo scavo di lunghe gallerie. L’idea ha un suo fondamento economico, in quanto il Zarlatti vorrebbe recuperare dalle locomotive a vapore obsolete il carro completo di bielle e cilindri e completarlo con una caldaia di dimensioni ridotte ed un motore diesel che aziona un compressore per ottenere un veicolo di fatto a trasmissione pneumatica. Per non far perdere temperatura all’aria compressa – come nella locomotiva di Klose, difetto che ne fu la nemesi – questa viene prima inviata nella caldaia ove si mischia con il vapore acqueo presente, e poi inviata ai cilindri; in aggiunta a ciò il Diesel, raffreddato dall’acqua destinata in caldaia, funziona come preriscaldatore, a beneficio dei consumi; considerando che un motore endotermico disperde in calore dal 60 all’80% dell’energia prodotta, sulla carta l’idea non era affatto malvagia. Zarlatti afferma che il suo sistema nell’insieme si avvantaggia proprio dei punti deboli dei suoi singoli componenti: maggiore dispersione di calore da parte del Diesel, maggiore recupero da parte della caldaia, per un rendimento che sempre secondo l’inventore sarebbe potuto salire al 70%.

La Società Anonima Brevetti Zarlatti viene fondata con due rogiti del notaio Francesco Stame di Roma del 2 febbraio e 4 marzo 1924; il capitale sociale è di 10 milioni di lire, diviso in 10.000 azioni da 1.000 Lire. Gli otto membri del consiglio di amministrazione erano i Conti Vincenzo Baiocchi, Francesco Alessandroni e Edoardo Aluffi, l’Ingegner Umberto Simoni e i signori Fausto Zarlatti, Alessandro Alessandroni, Guglielmo e Francesco Aluffi, tutta noti maggiorenti della Capitale. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 1943, ed è liberamente rinnovabile.

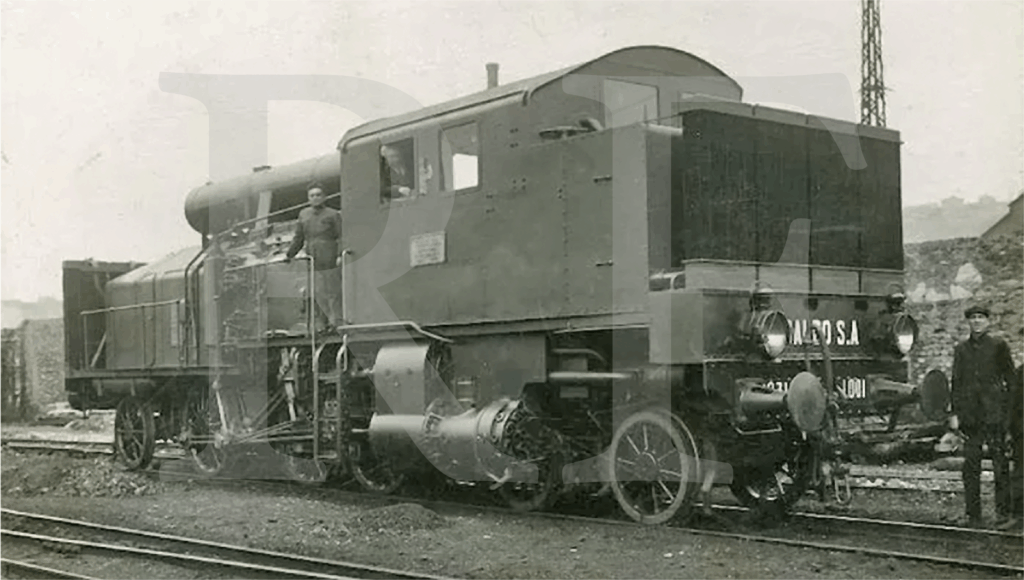

Nella primavera del 1924 si tiene un primo esperimento sui binari a scartamento metrico di proprietà della Società Romana per le Ferrovie del Nord da Roma a Viterbo. Procedendo in economia, si modifica una vecchia locotender a tre assi, verosimilmente accantonata. Parte dell’equipaggiamento, con in evidenza il motore diesel da 70 CV ed il compressore, vengono alloggiati su di un carro a sponde alte, accoppiato in guisa di tender; i due veicoli, inscindibili, sono collegati da un lungo e vistoso tubo flessibile che dal carro porta l’aria compressa nella ex camera a fumo della locomotiva. Non è affatto chiaro, dalle foto, dove avvenisse lo scambio di calore. Il motore diesel lontano dalla caldaia e la mancanza di altre tubazioni oltre a quella ben visibile in alto lasciano pensare ad un’unica soluzione plausibile, e cioè che nella tubazione corressero più condotte, una per l’invio alla caldaia dell’aria compressa ed altre due per il ricircolo dell’acqua tra motore e caldaia, come parrebbero dimostrare le zone visibilmente umide vicino ai giunti del tubo.

La Rivista Tecnica delle Ferrovie Italiane nel 1924 pubblica una breve presentazione dell’esperimento, seguita però dal silenzio più totale sul suo esito, mentre dalle pagine della Rivista dei Trasporti si contesta il metodo di calcolo dell’efficienza applicato dal Zarlatti, che tiene conto unicamente del combustibile risparmiato senza computare il personale necessario e ignorando i costi accessori e quelli di una manutenzione sicuramente onerosa.

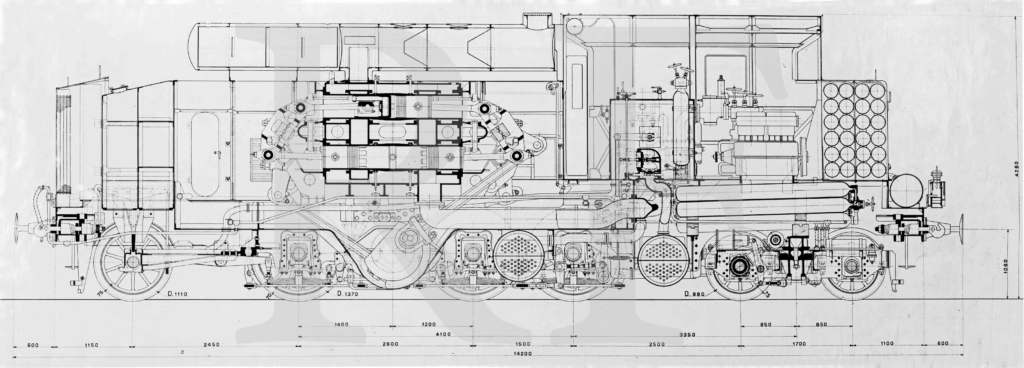

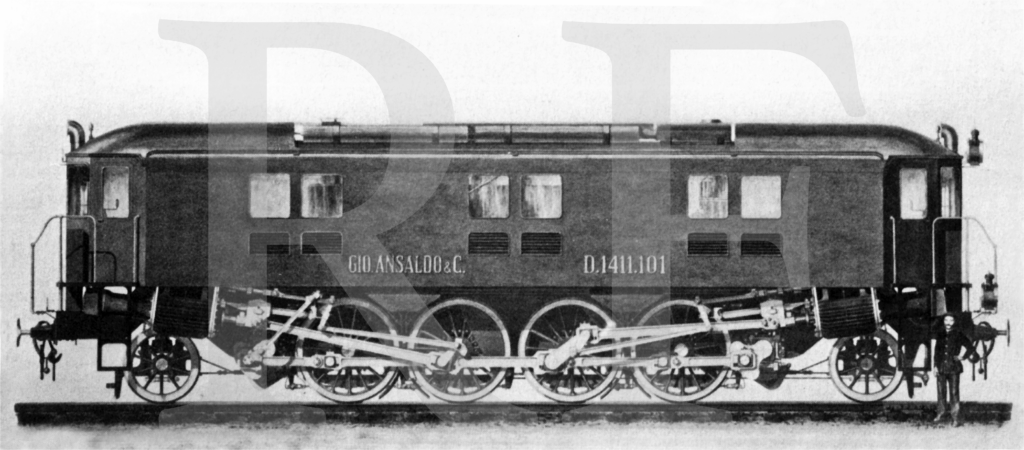

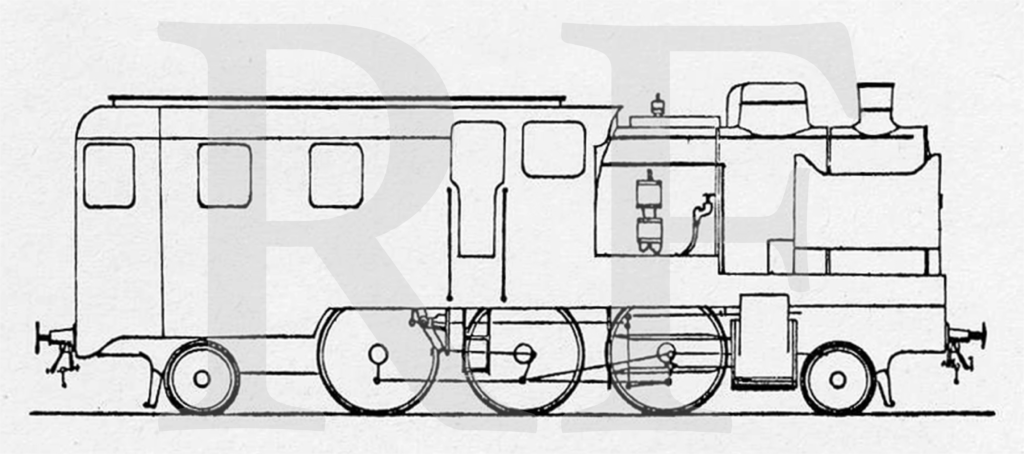

Zarlatti non era però l’unico a voler dare una chance alla trasmissione pneumatica e diretta. Negli stessi anni giunge a compimento anche un prototipo di una ditta ben più prestigiosa: dopo studi e prove che confrontavano i vari tipi possibili di trasmissione iniziati già dal 1919, l’Ansaldo, guidata dall’ingegner Enrico Hocke, si lancia con decisione sul tema. Il primo passo è il motore, un due tempi progettato e costruito autonomamente ed ispirato ai motori Junkers, campioni di semplificazione: mancano completamente la testata e le valvole, e persino il basamento, costituito direttamente dal telaio della locomotiva; ha sei cilindri orizzontali e due pistoni contrapposti per cilindro, capace di erogare sufficiente potenza anche ai bassissimi regimi, e di avviarsi addirittura già intorno ai 5 giri al minuto. Come starter si sfrutta sempre l’aria compressa ma, per evitare di raffreddare il motore e ridurne così efficienza e solidità, viene iniettata in due cilindri esterni e paralleli, analoghi a quelli delle locomotive a vapore e stabilmente collegati al rodiggio; una volta avviato il ciclo endotermico assumono la funzione di pompe di lavaggio dell’aria del motore. I propulsori a bordo sono dunque alla fine due, il diesel interno e l’esterno ad aria compressa, che possono anche funzionare in contemporanea per brevi tratti, aumentando la potenza complessiva. Oggi si parlerebbe di booster.

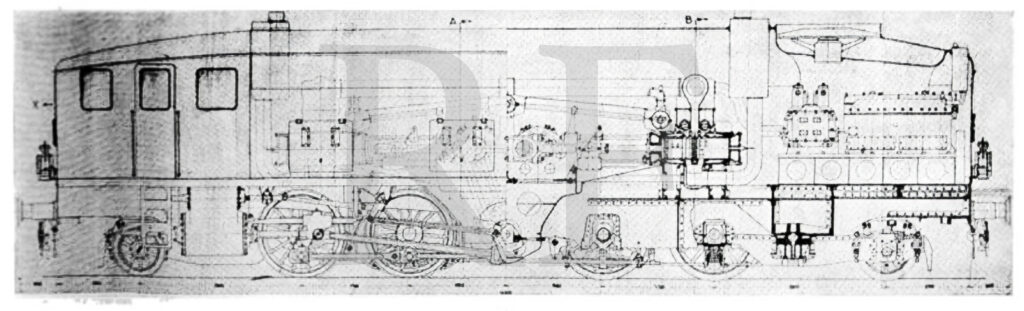

La locomotiva viene classificata come progetto Ansaldo D.2311, ma la marcatura sui panconi frontali sarà D.231.1.001; ha rodiggio 1’C2′ e pesa 92 t in servizio, di cui 45 aderenti. Il motore eroga 210 HP a 40 giri al minuto con uno sforzo di trazione di 5600 kg alla velocità di 10 km/h; ai 65 km/h si hanno 935 HP con uno sforzo di trazione di 4200 kg. La prestazione massima è invece di 75 km/h, erogando 1100 HP a 300 giri al minuto. Si cerca di utilizzare il più possibile componenti già standardizzati provenienti dalla trazione a vapore, ad esempio il diametro delle ruote motrici corrisponde esattamente ai gruppi 740 e 940. All’insegna dell’ottimismo l’Ansaldo preconizza un’intera gamma di locomotive Diesel, dall’aspetto e dalle caratteristiche simili alle contemporanee macchine trifasi. Da un catalogo pubblicato all’epoca figurano, ovviamente sulla carta:

– D.1302 di rodiggio C1′ “per servizio viaggiatori su linee secondarie”;

– la nostra D.2311 di rodiggio 1’C2′ “per servizi misti su linee principali”;

– D.1511 di rodiggio 1’E1′ “per servizi merci su ferrovie principali”;

– D.1413 di rodiggio 1’D1′ “per servizi viaggiatori su linee principali”.

Nel frattempo la D.2311 svolge nella prima metà del 1928 un ciclo di test in Liguria, con una E.550 in coda in funzione di “chioccia”, mai tuttavia resasi necessaria. L’esito è positivo, con treni da 500 t trainati senza particolari problemi. Visto il successo, la si manda a far prove su di una linea importante come la Roma-Firenze ma, poco dopo una partenza da Chiusi, le operazioni vengono bloccate a seguito di un grave incidente, le cui dinamiche sono ancora oggi poco chiare. La propaganda del regime fascista non ama i fallimenti e censura tutto, tanto che non se ne trova la minima menzione nemmeno nei giornali dell’epoca. Le varie vaghe voci in merito parlano di una biella in frantumi, i cui pezzi sfondano le pareti della cabina di guida causando morti e feriti tra i macchinisti, i tecnici e i funzionari presenti in cabina. Il prototipo, riportato in sordina in fabbrica, viene rapidamente demolito. Tramonta così il programma delle locomotive diesel Ansaldo a trasmissione diretta, messo a tacere per sempre dal governo.

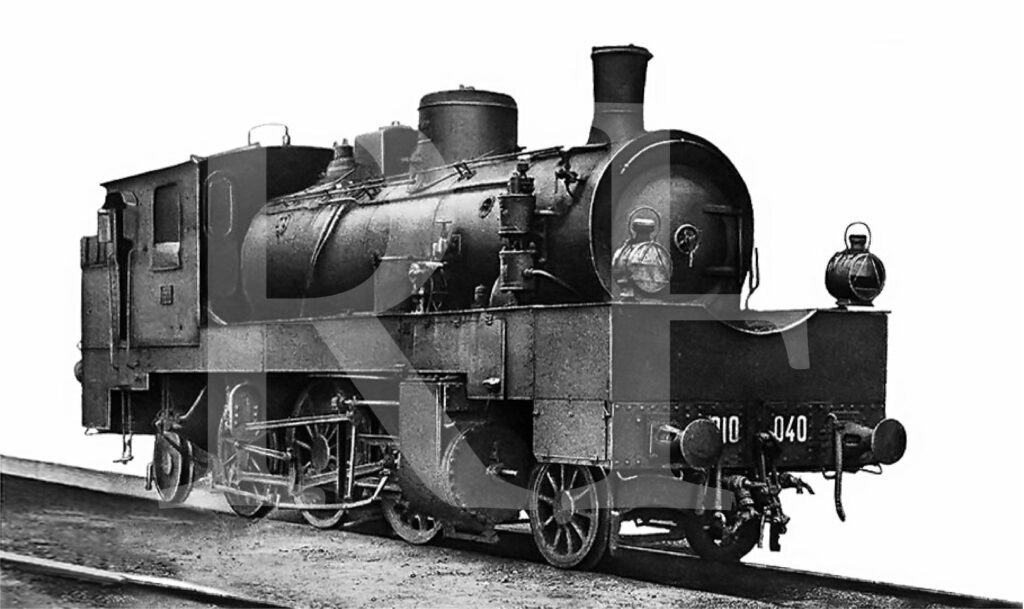

Nel frattempo Zarlatti ha avuto il tempo di migliorare il suo progetto d’origine, e per realizzare un secondo prototipo ottiene dalle FS la locomotiva a vapore 910.042 del 1907 e dunque non più giovanissima. Stavolta c’è spazio a bordo per tutte le apparecchiature, tra le quali una nuova caldaia costruita da Vickers a Terni, lunga appena 5 metri ed equipaggiata ora anche con un bruciatore a nafta per migliorare l’efficienza del sistema; quella originale, non necessaria per la trasformazione, viene subito restituita alle FS.

Il motore è un FIAT San Giorgio, pare recuperato addirittura da un sottomarino, erogante 325 HP a 450 giri al minuto, azionante un compressore rotativo Winterthur K 280/130, in grado di erogare un massimo di 8 atmosfere, ovvero la pressione di taratura della caldaia. Per le manovre e gli spostamenti di servizio la macchina funziona come una locomotiva a vapore, con il bruciatore, la caldaia e i cilindri motori. Nell’esercizio normale viene invece avviato il motore diesel che aziona il compressore e che a sua volta mette in pressione i cilindri, questa volta con la semplice aria compressa. Il bruciatore viene invece spento. Per motivi d’ingombro si rinuncia ad utilizzare il calore dei gas di scarico, pur facendo Zarlatti notare che nell’economia complessiva sarebbe stato sicuramente meglio farlo. La locomotiva viene assemblata all’arsenale di La Spezia e nell’ottobre 1927 messa a svolgere prove sulla Benevento-Cancello, prove gli esiti delle quali non sono mai arrivati alla posterità; dobbiamo ritenere tuttavia che fossero parecchie le cose da sistemare, visto che il ciclo successivo avverrà soltanto oltre un anno dopo, nei mesi di aprile e maggio del 1929, stavolta sulla ferrovia Roma-Lido. Anche per questa sessione mancano notizie e dati, ma sta di fatto che alla fine la locomotiva viene restituita alle FS e riportata rapidamente al suo aspetto originario; rimarrà attiva, sempre come 910.042, sino al marzo del 1939, data della sua demolizione.

Siamo ormai nel 1929, ed a capo del consiglio di amministrazione della società Zarlatti siede sempre il conte Baiocchi, la cui consorte Augusta Sily è colpita da una grave malattia che pare non lasciarle scampo. Una miracolosa e repentina guarigione viene attribuita all’intervento di un frate, Francesco Forgione, al quale in seguito a ciò viene proposto, come segno di gratitudine, di entrare nel consiglio della società per aiutarlo nei suoi sforzi caritatevoli. Questo religioso, già all’epoca piuttosto noto, aveva scelto per sé un nome canonico con il quale diventerà un immortale tra i fedeli di Cristo, e anche oltre: Padre Pio. Declinata naturalmente la generosa offerta, non fosse altro per via del voto di povertà, fa tuttavia nominare in suo luogo un uomo di fiducia, da lui redento un decennio prima dopo “una vita dissoluta”: Emanuele Brunatto. Brunatto diviene così l’amministratore delegato della Società Anonima delle Locomotive Zarlatti, nuovo nome nel frattempo assunto dalla compagnia, e prende subito iniziative tese ad allargare il mercato. Queste comprendono l’apertura di una filiale a Parigi, in Boulevard Haussman 146, con lo scopo di vendere brevetti in Francia, Belgio e Germania. Va poi a fondare un Sindacato per la Costruzione delle Locomotive Diesel, coinvolgendo i costruttori di materiale rotabile Compagnie de Fives-Lille, Cail, e la Société Générale de Constructions Mecaniques, detta anche La Corneuve.

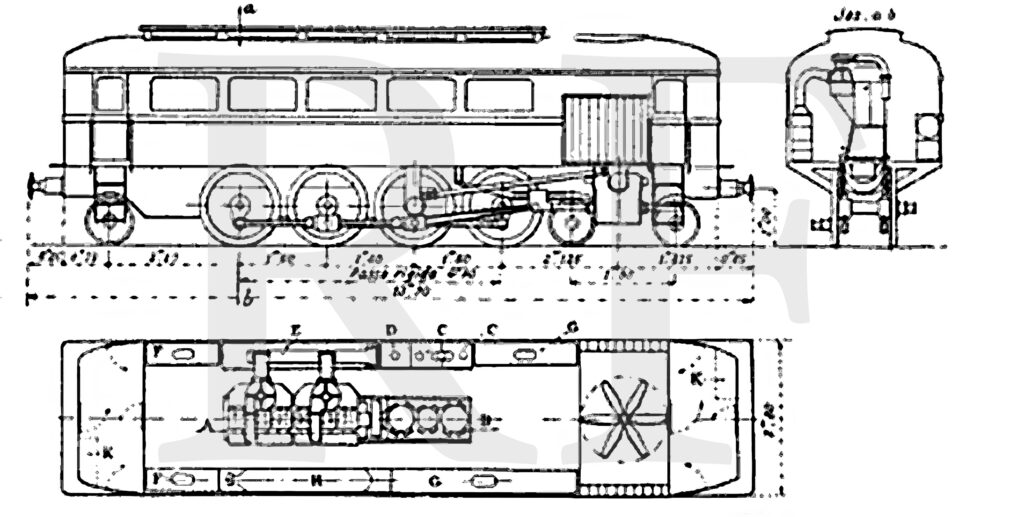

Nel 1935 sulla rivista L’ingegnere il Zarlatti annuncia la costruzione di una nuova locomotiva presso la Société franco-belge de matériel de chemins de fer. Si tratta di una macchina a scartamento metrico di rodiggio 2’D1′, munita di un motore MAN da 600 HP ed un compressore a tre cilindri a doppio stadio. L’aria stavolta viene portata alla pressione di 15 atmosfere e il procedimento, producendo di per sé una notevole quantità di calore, rende superflua la presenza della caldaia; a bordo c’è dunque solo un surriscaldatore che preleva acqua da un serbatoio e, sfruttando l’alta temperatura dei gas di scarico, la manda in ebollizione; il vapore così ottenuto viene infine inviato ad un miscelatore. Non è dato di sapere la sorte di questo progetto; delle fonti parlano di lunghe prove dei singoli componenti presso lo stabilimento La Corneuve già nel 1934, della locomotiva eventualmente allestita nel 1935, ma non siamo, per ora, riusciti a trovare nessuna conferma di ciò. Nel 1935-36 la Franco-belge consegna peraltro pochissimi rotabili, e la nostra locomotiva non è tra questi. Al netto di ciò, gli affari parigini procedono a gonfie vele, al punto di arrivare a trattare col commissario responsabile ai trasporti dell’Unione Sovietica, pur senza esiti commerciali. La società da lui fondata accumula in quegli anni, dal 1935 in poi, un capitale notevole e pertanto, come da intese iniziali, il 3 giugno 1941 il Brunatto trasferisce tre milioni e mezzo di franchi francesi dal conto della società presso la Banque Italo-Française de Credit di Parigi a quello sul Credito Italiano di Firenze intestato al Comitato per la costruzione della clinica di San Giovanni Rotondo di Padre Pio. Oggi quella somma equivale all’incirca ad un milione di euro.

Nel frattempo in Italia gli ultimi due propugnatori della trazione diretta, ovvero Zarlatti e l’orfano del progetto Ansaldo Enrico Hocke, uniscono le forze, e su L’ingegnere del 15 maggio 1940 leggiamo un lungo articolo che si apre così: “Tra gli inventori che sono stati premiati dal Duce il 5 dicembre 1939-XVIII, sono compresi l’ing. Enrico Hocke dell’Ansaldo e Fausto Zarlatti, a ciascuno dei quali è stato conferito il diploma per il Gran Premio Comitato della Mostra con Targa d’Oro per il loro progetto di locomotiva Diesel a trasmissione diretta, che era stato esposto dalla ditta Ansaldo alla Mostra delle Invenzioni Italiane annesse alla Mostra di Leonardo.”

La Locomotiva Diesel-Hocke-Zarlatti, come viene chiamata ora, ha come assoluta novità la sovralimentazione applicata ad un motore due tempi: qui però, rispetto ai motori a quattro tempi dove era già diffusa, il compressore volumetrico entra in funzione ai bassi regimi, quando è necessaria più potenza di spunto, e si disattiva progressivamente tra i 100 ed i 200 giri al minuto. Il motore è volutamente sovradimensionato, per assecondare le particolari esigenze della trasmissione diretta: arriva infatti ad un massimo di 1300 HP ai cerchioni a 350 giri al minuto. La locomotiva ha un rodiggio 1’D1′ ed è prevista una massa complessiva di 88 tonnellate, non poche ma sempre molte meno di quanto peserebbe un analogo mezzo a trasmissione elettrica.

La locomotiva non viene costruita, ma i due non demordono ed ancora il 16 gennaio 1943, prima dunque dell’8 settembre e pertanto in piena ostilità tra Alleati e Italia, il Federal Register statunitense annuncia il rinnovo del brevetto N.2.115.525 a nome di Zarlatti Fausto, Hocke Enrico et al. per “Diesel type locomotive with direct transmission and with automatically supercharged motor when decreasing the velocity issued 4-26-38.”

Questo è l’ultimo atto di questa lunga e semisconosciuta vicenda italiana, ed è presumibile che, visto il decorso e l’esito della guerra, su questi progetti sia definitivamente calato il sipario. Le vicissitudini della trazione diesel a trasmissione pneumatica sono ancora piene di lacune, a partire dalla biografia del Zarlatti per arrivare ai dubbi sui prototipi da lui effettivamente progettati e costruiti. Il tempo è stato purtroppo fin troppo galantuomo nel suo scorrere, ed a partire dal secondo dopoguerra il massiccio avanzare della trazione diesel-elettrica ha spazzato via le storie di un periodo di rocambolesche, empiriche ed avventurose sperimentazioni, lasciandocene solo i frammenti. E noi, come per i paleontologi con un Ankylosaurus, ci sforziamo di incollarli l’uno con l’altro, per cercarne di ricostruirne la vita e un domani, chissà, potervela raccontare ancora.

[/cm

Lascia un commento